L'autunno del patriarca

L'autunno del patriarca

Si apre con un sentore di disfacimento, di abbandono e di morte questo romanzo, nel momento in cui i vincitori entrano nella città “di putrefatta grandezza” e “dei viceré e dei bucanieri”, caduta al termine di una inutile e, si presume, ostinata resistenza. Allorché i conquistatori giungono alla “casa civile, immensa e triste”, e scoprono in una stanza, disteso sul pavimento, il corpo già in decomposizione del despota “più vecchio di tutti gli uomini e di tutti gli aniMali vecchi della terra e dell’acqua” (metafora della dittatura di sempre, dunque) subito ci rendiamo conto che non siamo penetrati in una città e in una residenza di pietra, ma dentro un mondo senza confini (“straripava dalla faccia della terra, e dello spazio e del tempo”), libero dalle nostre leggi e piegato solo alla magnificenza del pensiero, e che riverbera proprio dalla minutaglia del presente la sua grandezza. Gli avvoltoi – che si nutrono del male e della morte e che si trovano presenti in quasi tutti i capitoli o i “sessanta cani uguali” che saltano addosso a Leticia Nazareno e a suo figlio - sono le effettive ineluttabili avanguardie di questa realtà, i cui labili ed insignificanti destini sono appesi al vaticinio di pitonesse illuse di prevedere molti anni prima, leggendo nei catini pieni d’acqua, la “morte naturale nel sonno” del loro presidente, che ora ha “tutto il corpo germogliato di licheni minuscoli e di animali parassitari di fondo di mare, soprattutto nelle ascelle e negli inguini”. Dove ci troviamo, dunque? Quale meccanismo si è attivato e si trasmette a noi nel tentativo di parteciparci di una rivelazione così contorta ed inquietante, universale e assoluta, mai combinatasi nel nostro pensiero? Rivelazione che ci fa fremere e ci intimorisce con quella sua onnipresenza mortifera, invadente e turbinosa, colma di una follia distruttiva non dissimile dalla lebbra dei numerosi mendichi che sono stati accolti e custoditi nella città, “sdraiati tra i roseti”. Sono l’ampiezza della visione e la coralità universale, che già respirammo nel “Canto generale” di Neruda, a stupirci e a farci intendere che ci avviamo su di un cammino che ci farà distinguere la nostra piccolezza contenuta nella carne, dalla rapace e multiforme e ruotante infinità che si sprigiona dal nostro pensiero, tale da replicare in qualche modo e sconvolgere perfino noi stessi. Che cos’è il dittatore, infatti, se non l’espressione figurata, degenere, malata di morbosità (“amore di gallo”) e di superbia narcisistica, ingombrante e grottesca (“l’odore di cipolle rancide delle sue ascelle” e: “ormai non sopporto più il mondo”) e perfino mitizzata (“un patriarca di dimensioni sproporzionate”) del nostro pensiero? Lo stile scelto – davvero aedico e visionario più che in “Cent’anni di solitudine” - si rivela qui illimitato e torrenziale: un vero e proprio “bailamme” al pari di molte situazioni da caravanserraglio rappresentate che, quasi fossero nutrite da una sovraeccitata scarica logorroica, vorticano infaticabilmente su loro stesse come in una morta gora, e la geniale invenzione della proposizione indiretta che lascia scivolare al suo interno, quasi fosse una nuova e ulteriore punteggiatura, il discorso diretto, diventa uno dei risultati, se non il risultato, più rilevante di questo romanzo. Va notato, infatti, che mentre, ad esempio, il nostro Gadda esalta e cesella la parola, qui è il vulcanico periodare – in un virtuoso esercizio dalla struttura aperta e illimitata - che si pone al centro dell’opera, e in modo tale da scavare dei segreti passaggi al lettore, così da permettergli di fare il suo ingresso, sia pure per un solo attimo, sulla scena: non più quindi spettatore seduto in platea, ma presenza muta e partecipante che della storia, proprio per la sua posizione privilegiata a fianco dei protagonisti, riesce sempre a scorgere, come fossero collocati su linee rette parallele uno sopra l’altro, presente passato e futuro. Allo stesso modo che avviene nel dittatore demiurgo, figura feroce, polimorfica, istrionica e tragica insieme (“con la mano sul petto” oppure: “con la sua rude mano di donzella” o anche: “aveva la mano destra col guanto di raso”), che non ci riuscirà mai di collocare nei confini di spazio e di tempo a noi noti, al punto che la sua morte diventa un coacervo inestricabile di morti, con quel ripetuto e martellante sdraiarsi sul pavimento con “il braccio destro in modo che gli servisse da cuscino”, nonché una sfida difficile per tentare di riconoscere e distinguere tra le molte la propria: “la sua morte si trasformava in un’altra delle tante morti del passato” e “così come sono io non penso certo di morire più”. Quest’avventura, una vera e propria “crisi d’incertezza”, in cui l’autore ci fa precipitare, con l’io narrante che riesce a sciogliersi nel tutto, e via via in alcuni dei personaggi e dentro lo stesso tiranno, ha in sé la putrescenza di una verità che continuamente muore e di nuovo rinasce per tornare a morire, che non è altro, infine, se non una delle caratteristiche della nostra razza, e in specie del nostro pensiero. Non sono che questo, ossia volti diversi per verità diverse (“c’era sempre un’altra verità dietro la verità”), o forse convergenti in una verità più misteriosa (che cosa sono, infatti, le lune e i soli che vengono disegnati ai vetri delle finestre per modificare la realtà visibile?), i vari personaggi che compaiono e all’improvviso se ne vanno assorbiti da una sparizione insolita, quando atroce quando fantastica, che può e non può essere la morte che conosciamo, a cominciare dal sosia Patricio Argonés, che parla “senza il minimo rispetto” con lo scopo di “cantarle chiaro quello che tutti dicono che lei è presidente di un bel niente”, il fedelissimo e “impassibile”, nonché invalido di guerra (“la sua unica mano”) generale Rodrigo de Aguilar, custode infido di un’effimera sicurezza, l‘indio “scalzo” Saturno Santos che “se ne andava attorno come mi ha messo al mondo quella puttana di mia madre”, Leticia Nazareno, condotta “sequestrata dalla Giamaica dentro una cassa di cristalleria da festa”, ex novizia, “monaca puttana”, dissanguatasi “di pianto nel giardino della pioggia”, Manuela Sanchez, la regina dei poveri, “la donna più bella e più altera della terra con la rosa incarnata nella mano” e “che ti cerco e non ti trovo nella notte sventurata della tua eclissi”, la bambina, “puttana del porto”, attirata da una manciata di caramelle e finita da adulta sulle strade del mondo “con questo stuolo di figli che avevo partorito da padri diversi con l’illusione che fossero suoi”, e infine la madre, “patriarca della patria”, Bendicion Alvarado, sulla cui schiena “scoppiavano le bollicine minuscole delle prime larve di vermi” e “lui capì che era la morte”. È infatti, questo, il canto malinconico e disperato, scellerato e turpe, ironico e grottesco, della morte, di tutte le morti, le possibili e le impossibili, quelle conosciute e le occulte (“nessuno sapeva fin d’allora se lui esisteva a scienza certa, se si era fatto invisibile”), onnipresenti e percepibili nel loro olezzo pestilenziale ogni qualvolta crediamo che il palmo della nostra mano non abbia segnate le linee del destino, istigandoci a credere che siamo dei re, come accade al protagonista “satrapo indecifrabile” e senza nome di questo romanzo: “il neonato non aveva linee sulla palma della mano e quello voleva dire che era nato per essere re”. Un rischio dietro l’angolo per tanti di noi, dunque, in cui possiamo incorrere sia nei piccoli che nei grandi eventi della vita, aggrappati “di paura agli stracci a brandelli imputriditi della palandrana della morte”.

Recensione di Nartolomeo di Monaco

Pubblicato su L'indice

|

|

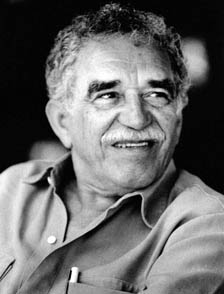

Gabriel García Márquez (Aracataca, Colombia, 1928, Città del Messico, 17 aprile 2014) è stato insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1982. È autore di Cent'anni di solitudine, Cronaca di una morte annunciata, L'autunno del patriarca, Foglie morte, Nessuno scrive al colonnello, I funerali della Mamá Grande, La incredibile e triste storia della candida Eréndira e della sua nonna snaturata, La mala ora, Occhi di cane azzurro, Racconto di un naufrago, L'amore ai tempi del colera, Il generale nel suo labirinto, Dodici racconti raminghi, Notizia di un sequestro, e delle raccolte e saggi Taccuino di cinque anni, Scritti costieri, Gente di Bogotà, Dall'Europa e dall'America. |